In Deutschland zeigt sich eine auffällige Zurückhaltung, wenn es um die Bereitschaft geht, das eigene Land mit Waffen zu verteidigen. Während in anderen Ländern, insbesondere den USA oder auch osteuropäischen Staaten, der Patriotismus und die Wehrhaftigkeit oft betont werden, scheinen viele Deutsche eine militärische Verteidigung ihres Landes kritisch zu sehen. Doch warum ist das so?

- Historische Verantwortung und Pazifismus

Einer der Hauptgründe für die Skepsis gegenüber militärischer Verteidigung liegt in der deutschen Geschichte. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und die nationalsozialistische Vergangenheit haben eine tief verwurzelte Ablehnung von Militarismus hinterlassen. Nach 1945 setzte Deutschland stark auf einen pazifistischen Kurs, der sich in der Gesellschaft bis heute widerspiegelt. Viele Menschen lehnen militärische Gewalt grundsätzlich ab, da sie mit Aggression und Unterdrückung assoziiert wird.

- Vertrauen in Diplomatie und internationale Bündnisse

Ein weiterer Grund ist das Vertrauen in diplomatische Lösungen und internationale Institutionen wie die NATO und die EU. Deutschland setzt traditionell auf wirtschaftliche und politische Kooperation, anstatt auf militärische Stärke. Die Vorstellung, dass Konflikte durch Verhandlungen und Diplomatie gelöst werden sollten, ist tief in der politischen Kultur verankert.

- Wohlstand und Bequemlichkeit

Deutschland ist eines der wohlhabendsten Länder der Welt, und viele Menschen sind es gewohnt, in Frieden und Stabilität zu leben. Die Vorstellung, diesen Wohlstand durch einen Krieg zu verteidigen, erscheint vielen fremd. In einer Gesellschaft, in der persönliche Sicherheit, Konsum und Komfort eine große Rolle spielen, fehlt oft die Bereitschaft, sich selbst in Gefahr zu begeben.

- Ablehnung des Militärs und Wehrpflicht-Aussetzung

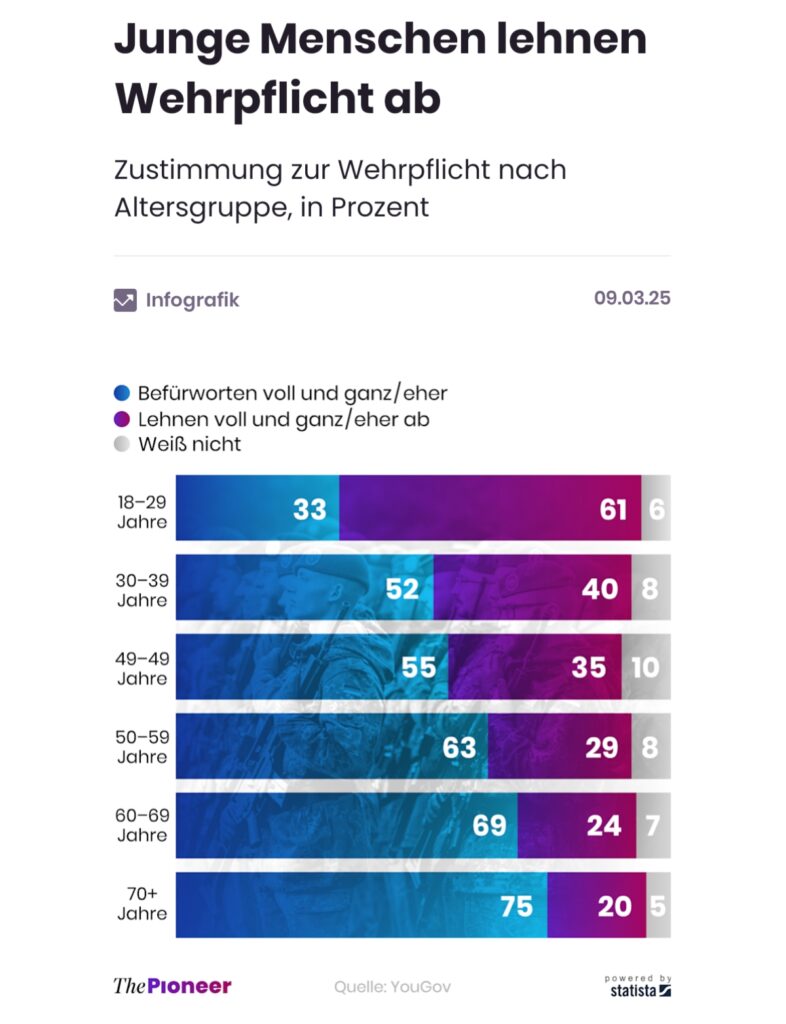

Seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 hat sich die Verbindung der Gesellschaft zur Bundeswehr stark gelockert. Während früher fast jeder junge Mann eine Berührung mit dem Militär hatte, ist es heute eine Randerscheinung im Alltag. Viele sehen die Bundeswehr nicht als zentrale Institution zur Verteidigung, sondern eher als umstrittene Institution, die in Auslandseinsätzen tätig ist.

- Angst vor Eskalation und nuklearer Bedrohung

Viele Menschen glauben, dass ein Krieg im 21. Jahrhundert nicht mehr mit klassischen Waffen gewonnen werden kann. Die Angst vor einem globalen Konflikt mit nuklearen Konsequenzen spielt dabei eine große Rolle. Wer daran zweifelt, dass individuelle Verteidigungsbereitschaft im Ernstfall überhaupt einen Unterschied macht, sieht wenig Sinn darin, sich militärisch vorzubereiten.

- Politische und ideologische Spaltung

Die deutsche Gesellschaft ist in vielen politischen Fragen gespalten. Während konservative und rechte Kreise eine stärkere militärische Verteidigungsbereitschaft fordern, lehnen viele linke und grüne Wähler jegliche Militarisierung ab. Diese ideologische Spaltung führt dazu, dass es keinen breiten gesellschaftlichen Konsens über die Notwendigkeit einer militärischen Landesverteidigung gibt.

Fazit

Die mangelnde Bereitschaft vieler Deutscher, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen, ist das Ergebnis historischer Erfahrungen, politischer Überzeugungen und gesellschaftlicher Entwicklungen. Deutschland hat sich nach den Weltkriegen bewusst für einen pazifistischen Kurs entschieden, der bis heute das Denken vieler Menschen prägt. Ob dieser Ansatz in einer zunehmend unsicheren Welt Bestand haben kann, ist eine offene Frage. Die aktuelle geopolitische Lage und die Diskussion über eine stärkere Aufrüstung sollten in den kommenden Jahren jedoch zu einem Umdenken führen.

Verena Liedthaus